日期:2025-10-15 09:00:00

来源:一锤定音/冯铭

访问量:42690 次

当2025年第三季度中国车市以新能源渗透率逼近60%的速度驶入转型深水区,吉利控股集团也交出了季度销量首破百万、新能源渗透率达58%的成绩单。在行业分化加剧、淘汰赛提速的背景下,吉利的增长密码恰是对行业趋势的精准把握与自身能力的系统性锻造,这也让吉利成了中国车企向智能电动时代跨越的“全维进化”样本。

量质齐升的“三维突破”,打破行业增长悖论

吉利Q3的增长并非单一维度的规模扩张,而是呈现“销量、结构、边界”三重突破的鲜明特质,打破了行业“规模与价值难以兼顾”“本土与全球难以平衡”的迷思。

从销量规模与增长韧性来看,单一季度百万辆级的销量还能实现28%同比增长,在比亚迪、长安等头部车企的激烈竞争中站稳第一阵营,成为少数能在规模扩张中保持增速的企业,展现出强大的市场抗风险能力。

从新能源转型深度看,吉利新能源销量588,110辆,同比增长59%,渗透率提升至58% ,显著高于前三季度54%的平均水平,远超行业新能源增速基准,且增长并非依赖中低端市场,而是以领克900、极氪9X等高端车型的爆款引领,印证了吉利电动化转型已从“数量积累”转向“质量升级”。

从品牌协同与全球化边界看,吉利控股的品牌矩阵已形成梯次发力格局:吉利银河以87.5万辆销量、206%同比增幅成为现象级力量,领克超24万辆销量实现24%增长,极氪超14万辆销量夯实高端定位。全球化布局更从“产品出海”升级为“品牌深耕”,在英国预售EX5切入成熟市场,在澳大利亚投放银河星舰7 EM-i适配区域需求,在阿联酋上市极氪7X抢占高端赛道。前三季度海外出口近30万辆,9月新能源海外销量14,631辆、占出口总量36%,持续拓宽吉利的全球市场“朋友圈”。

四大核心能力托底,踩准行业转型节奏

从行业角度来看,吉利Q3的爆发并非偶然,而是长期战略积淀与核心能力锻造的必然结果,每一项成绩都可追溯至其长期以来,对行业趋势的精准把握与组织能力的深度打磨。

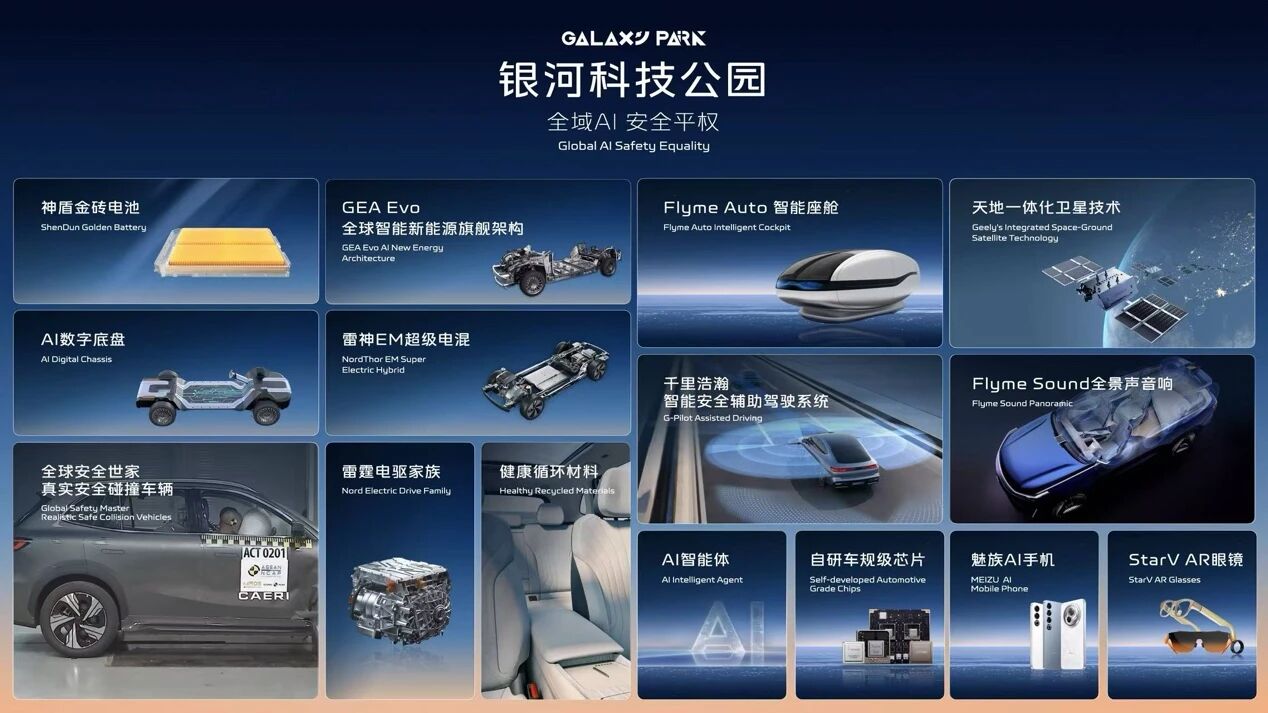

首先,以战略前瞻布局奠定底层基础。早在行业新能源渗透率不足20%时,吉利便确立“智能电动”主线,摒弃短期逐利思维,持续投入研发完善产品矩阵;更前瞻性布局“天地一体化”生态,通过吉利星座64颗卫星组网,将卫星通信技术落地银河星耀8、极氪001FR等车型,跳出智能配置同质化内卷,为产品赋予差异化竞争力。

其次,以技术创新驱动突破增长瓶颈。吉利未局限于单一技术点突破,而是构建全维度技术生态:从卫星通信解决偏远地区出行痛点,到远程醇氢电动技术延伸至航运领域(“远醇001”船下水),技术创新既覆盖用户核心需求,又拓展应用场景边界,成为销量增长的“硬核引擎”。

第三,通过业务整合优化释放协同效能。面对行业资源分散痛点,吉利推进“回归一个吉利”战略,通过吉利汽车与极氪合并实现技术、渠道、品牌资源深度整合,避免内部消耗的同时,让高端技术反哺全品牌,比如极氪9X上市13分钟大定破万台,刷新行业认知。23亿港元股份回购计划更彰显整合后的信心,强化市场对其基本面的认可。

其四,以市场需求把握与品牌升级完成供需闭环。2025年车市电动化、智能化需求从“政策驱动”转向“产品驱动”。吉利敏锐的察觉到行业动态并精准匹配需求:以银河系列覆盖主流市场,以极氪系列抢占高端赛道,同时保留燃油板块中国星系列91万辆的逆势增长,实现“新旧并举”;持续的产品迭代与高端化突破,更将品牌影响力转化为用户认可度与忠诚度。

吉利的“先试先行”,揭示产业升级逻辑

在2025年Q3车市并不平静,比亚迪、长安等均密集推出抢市举措,新势力则加速突围,由此来看,吉利的这张成绩单反而有了一层特殊的行业意义,它不仅证明中国大型车企无需困于路径依赖,更为产业升级提供了可借鉴的“全维进化”路径。

从企业层面看,吉利打破了中国大型车企转型慢的刻板印象,通过“战略前瞻+技术创新+组织整合”的组合拳,实现从“燃油车巨头”向“智能电动领军者”的跨越,为同类企业提供了“不放弃存量优势、更抢占增量赛道”的转型模板。

从行业层面看,其实践揭示中国车市竞争已进入“全维能力比拼”新阶段,单一技术突破或价格优势难以持续,唯有将趋势判断转化为战略定力、将技术储备转化为产品实力、将组织资源转化为协同效能,才能在产业变革中占据主动。唯有构建覆盖能源、智能、生态的全维度技术体系,才能形成真正的护城河。

从更宏观的产业视角看,吉利的“全维进化”逻辑,正是中国汽车产业从“规模领先”向“质量引领”转型的生动注脚。在“两超+多强+长尾”的行业格局逐渐成型的当下,吉利的实践不仅夯实了自主品牌的核心竞争力,更标注了中国汽车通过技术创新、组织优化与全球化深耕实现“智造强国”跨越的清晰路径,为产业在新一轮科技革命中占据主动地位注入了关键动能。

在行业普遍以微利换销量的背景下,其58%的新能源渗透率与高端车型的爆款效应,带来的影响早已超越单一企业的增长范畴,而是成为校准产业转型方向、重塑竞争规则的关键坐标。(文/冯铭)

近日,东风日产全新插电混动轿车N6正式上市,以“大电池超舒适”为定位,限时权益价下探至9.19万元起,引发市场广泛关注。

岚图汽车10月17218辆的交付成绩单,为其“九连涨”写下了强势注脚,更让即将于11月到来的第30万辆整车下线里程碑显得顺理成章。

10月30日,一汽-大众第3000万辆整车在长春基地下线,这也标志着其成为国内首家乘用车产销突破3000万辆的车企。

10月30日,北京首都国际会议以一场“触手可及”为主题的发布会,见证了风云品牌焕新后的关键一跃——智享大六座旗舰SUV风云T11全球正式上市。

在新能源汽车渗透率持续攀升的当下,电池安全早已不是“小众话题”,而是消费者购车决策的“第一权重”。

当新能源汽车行业陷入技术路线单一博弈的迷思,用户对动力的需求已悄然从“单一选择”转向“全场景适配”。

8月25日,鸿蒙智行旗下智界及问界秋季新品发布会在成都举办。

当德国《商报》在头版用“这款电动SUV给奔驰带来了前所未有的压力”为题,详细拆解smart #5如何在空间、智能、性能上全面超越奔驰EQB,甚至很多方面比EQC, EQE做的更好。

8月19日,广汽星源增程技术暨昊铂HL增程版上市发布会在广州隆重举办。自此,广汽在电动化路径上迈入了全新发展阶段。

8月8日,刚刚就任中国长安汽车集团有限公司董事长的朱华荣与集团公司总经理赵非一起前往深圳,拜访华为公司创始人任正非,围绕产业竞争态势、未来竞争格局等交流学习。

微信公众号

微信公众号

总编微博

总编微博